日本茶の価値や楽しみ方の可能性を追求する櫻井真也さん。2014年に東京・南青山〈櫻井焙茶研究所〉を、2025年1月からは東京・松陰神社前に日本茶カフェ〈SOUEN〉を開き、日常に寄り添うカジュアルな一杯から、季節の移ろいを感じる特別な茶のコースまで、多彩なスタイルで日本茶を提案。茶葉を焙煎やブレンドして新たな味をつくり、楽しみを広げています。今回は、櫻井さんにお茶との向き合い方、そして未来へのビジョンを伺いながら、人の心を癒す茶を淹れるために大事にしている自身のケアについて伺いました。

プロフィール

さくらい・しんや/和食料理店〈八雲茶寮〉、和菓子店〈HIGASHIYA〉のマネージャーを経て2014年に独立。日本茶の価値観を広げて新しい愉しみ方を提案すべく、東京・南青山に日本茶専門店〈櫻井焙茶研究所〉を開設。ローストとブレンドを軸に、各地より厳選した日本茶をはじめ、店内でローストした焙じ茶や、国産の自然素材を組み合わせた四季折々のブレンド茶を販売。併設の茶房では、玉露や炒りたての焙じ茶はもちろんのこと、〈櫻井焙茶研究所〉ならではのお茶のコースや茶酒などを和菓子とともに愉しめる。一般社団法人「茶方薈」では、現代における茶の様式を創造し、継承していくための活動として、国内外における呈茶やセミナーを行うほか、メニューの企画・提案、淹れ手の育成などを担う。

いいお茶をつくっても、飲む人がいないと先細っていく。

―櫻井さんの現在の活動について教えてください。

「日本茶をどう後世に残すか」、「どういう楽しみを創造できるか」を軸に活動を続けています。2014年に東京・南青山〈櫻井焙茶研究所〉を構え、今年から松陰神社前に日本茶カフェ〈SOUEN〉をオープンし、二つの拠点で茶の楽しみを伝えています。あとは、イベントのケータリング、自社製品の卸やコンサルティングをしたり、2016年に立ち上げた一般社団法人「茶方薈(さぼえ)」では、日本茶の生産者支援や人材育成、海外への普及活動など、茶を軸とした文化的取り組みを続けています。

―すごく幅広いですね。今日は〈櫻井焙茶研究所〉に伺っているのですが、ここでは櫻井さんはどんなことをされていますか?

主に焙煎やブレンドティーの開発、そして、クオリティコントロールです。基本的に今はお客様の前に立つのはスタッフで、私は味や所作をチェックし、一定のレベルに引き上げていくようにしています。買い付けも大事な仕事ですので、春から秋にかけては、通常の仕事と並行しながら、日本各地の生産者さんを訪ねています。東北から九州・沖縄まで、20箇所くらいを回っているんです。

―〈櫻井焙茶研究所〉を立ち上げてから10年以上が経ちました。櫻井さん、そして日本のお茶業界にどのような変化がありましたか。

自分の変化でいうと、店を構えてしばらくは自分が直接お客様にお茶を淹れることが多かったのですが、7、8年目くらいからは次世代に伝えることの方が大きな役割になりました。世間の変化でいうと、10年以上前までは外で日本茶を飲める場所はほとんどなく、コーヒーの店ばかりでしたが、最近は日本茶を扱うお店も増え、東京や京都でも、釜を据えてお茶を出す店が目に入るようになってきました。

―そうした状況の中で、どんな問題意識を持ってこられたのでしょう。

〈八雲茶寮〉や〈HIGASHIYA〉に勤めて、お茶に関わり始めた頃、煎茶や番茶をお出しすると、「おいしい、おいしい」と言って飲んでくださるお客様がいる一方で、地方でいいお茶を作っている農家さんは「全然売れない」と、東京にまでわざわざ営業に来られていました。この時、思ったのは、お茶の出口があまりに少ないから売れないんじゃないかということです。

当時は、煎茶や番茶といえば“食後に無料で出されるサービス品”という認識が強かったと思います。それ自体は日本の素晴らしい文化でもありますが、日本のレストランで、ノンアルコールの選択肢が、日本茶ではなく烏龍茶というのは違和感があります(笑)。

身近すぎて見落とされがちな煎茶や番茶だからこそ、より良いかたちで提案していくべきなんじゃないかと。日本茶は日本の大事な文化なのに、飲む場所がなければこのまま先細っていく。それで、自分で日本茶を専門にした店を出そうと思ったんです。優れた茶葉を正しい価格で生産者から購入し、お客様にはいただく金額以上の価値を感じてもらえるような一杯としてお届けすることから始めました。

そうやって少しずつ価値が認められ、今では人気のお茶の農家さんたちが引っ張りだこになっています。そうやって、いいものはきちん評価されると少しずつ実感できるようになったことが、何より嬉しいですね。

抹茶や日本酒と同じくらい、煎茶や番茶が世界で親しまれるように。

―櫻井焙茶研究所で大切にしていることはなんですか?

一つの茶葉に対しての美味しさの追及、愉しさの追及、更には研究所内に焙煎器を構えて、自社で焙煎すること、二十四節気を取り入れたブレンドティーをつくることです。日本人は旬が好きですが、そうなると日本茶はどうしても新茶の季節に価値が集中しがちになります。一年を通して、お茶の楽しみを提案をしたかったので、ブレンドによって季節感をわかりやすく表現することにしました。その際、人工的な香料を使うのではなく、自然の国産素材だけで四季を感じられるようにしているのも大事にしていることです。

―松陰神社前の店舗〈SOUEN〉は、櫻井焙茶研究所とまた違ったコンセプトだとか。

〈櫻井焙茶研究所〉はカウンター8席で、釜で湯を沸かし、一つの茶葉を三煎かけていただくお茶のコースを基本にしています。一方、松陰神社前の〈SOUEN〉はもっとカジュアルな雰囲気。客席数は30席ほどあり、ハイチェアも用意していて、夜になるとバーのような雰囲気になります。薬缶で湯を沸かし、専用の急須で淹れた一杯をお出ししているので、テイクアウトで利用されるお客様も多いです。

また、スパイスを組み合わせた飲み物だったり、純米吟醸や芋焼酎と合わせたカクテルもお出ししますし、急須や柄杓、釜を使わずに、エアロプレスを使った茶の提供もしています。この方法を見てくださった方が、”コーヒーの器具を使ってお茶を淹れてみようかな”とか、“自分でも急須を変えてみようかな”と日常のお茶に工夫を加えるきっかけになれば嬉しいですね。一つの見直しが十にも百にも広がる。それが日本茶の奥深さだと思います。柔軟にお茶の淹れ方や味わい方を広げて、もっと気軽に「おいしい一杯」が生まれることを体感してもらいたいです。

―櫻井さんの発想の柔軟さは、バーテンダーとしての原点も関わっているのでしょうか。

そうですね。〈八雲茶寮〉や〈HIGASHIYA〉にいた頃はバーテンダーとしても活動していて、その中でもっと幅広くお茶を楽しんでもらえたらと自然と思うようになりました。お茶を炭酸で割ったり、シソやすだちを合わせたり、食事のメニューと合わせたお茶のペアリングを作ったり。お酒やカクテルの発想を応用すれば、お茶には無限の可能性があると感じられたんです。自分自身が最初から茶業界にどっぷり浸かっていたら、かえって、こんなチャレンジングなことはできなかったかもしれません。

―改めて、櫻井さんは日本茶の魅力をどう捉えていますか。

紅茶やウーロン茶などのお茶は、世界中で親しまれていますが、その生産量のうち、日本茶が占めるのはわずか1.8%ほどと言われています。特に蒸して作る緑茶は日本特有のもので、とても希少なんです。市場規模は小さいですが、その分、大きな可能性があると思います。

今、抹茶の需要は海外で高まっていますが、まずは私たち自身が日常的に日本茶を味わうことが大切だと思います。日本人にとってなじみがある飲み物だからこそ、どう表現するかが重要。たとえば、〈櫻井焙茶研究所〉では程よい緊張感のある空間で特別なお茶の時間を、松陰神社前の〈SOUEN〉ではカジュアルな雰囲気で気軽な一杯を提供して、それぞれの楽しみを通して、多くの人にお茶の可能性を感じてもらいたいと思っています。

―今後やってみたいことは?

一つは淹れ手を育てること。コーヒーにはバリスタ、ワインにはソムリエ、バーにはバーテンダーがいますが、日本茶の世界にはまだお茶を専門的に扱える人が少ない。だから、後世の育成も積極的にやっていきたいです。

もう一つは海外に向けての発信です。今、世界中に日本食レストランや寿司店が増え、日本酒や抹茶が親しまれているように、煎茶や番茶といった日本茶も必ず受け入れられるはずです。その時には、もっと本質的な日本の文化をしっかり伝えていくことも大事。需要が広がれば、茶器や和菓子、花など、お茶にまつわる文化全体も活性化していくはず。生産者や淹れ手を育て、海外に日本の素晴らしい文化を発信していった先に、世界各地で日本茶も飲める状況が広がっていくのではと思います。

心と体を整えて一杯の茶に向き合う。

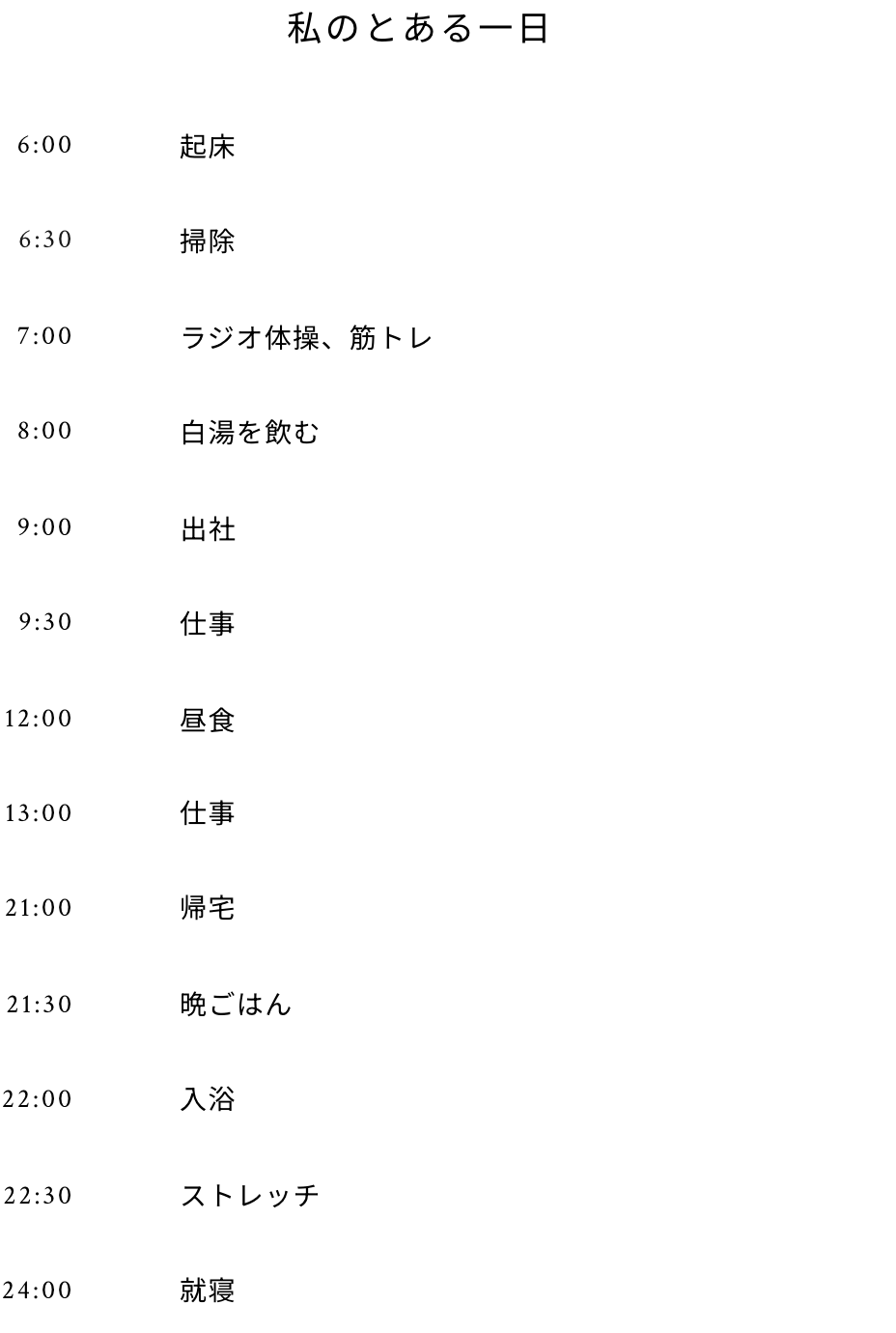

―忙しい日々を過ごす中で、自身のケアはどうしていますか?

メンタルケアは大事にしています。なぜなら、お茶を淹れる行為は心の状態と深く結びついているからです。自分の気持ちが落ち着いていなければ、目の前の相手においしいお茶を淹れることはできません。だからこそ、茶を淹れる前には必ず姿勢を正し、心を整えて臨みます。茶道には、柄杓を構える際に「鏡柄杓」という所作があります。これは、柄杓に自分の心を映し出すという意味が込められていて、心を澄ませてから茶を点てるという大切な習わしです。

僕は「心手相随(しんしゅそうずい)」という言葉を大切にしているのですが、それは、心から生まれる動きが手に伝わり、柄杓を通じて湯が注がれ、急須から茶碗へと流れ込む。その一連の流れの先にあるのは、相手の心にまで沁みわたる一杯です。自らの心を込めたお茶が、相手の奥深くに届く。そのことを常に忘れずに、お茶と向き合っています。

―体のケアはどうですか?

毎朝起きたら必ずラジオ体操をしています。ラジオ体操って、短時間で手軽にできるにも関わらず、全身の筋肉や関節をバランス良く動かすように設計されていて、続けることで基礎代謝が上がるんですよ。あとは、リラックス効果もありますね。関節の柔軟性を向上したり、血行促進やストレス解消にも効果があるそうです。自分自身、20年ほどずっと続けているので、やらないと落ち着かないくらい、朝の大事なルーティンになっています。

夜はストレッチポールを使って体をほぐすようにしています。仕事中、どうしても肩が内側に入ってしまうので。ストレッチをして、胸を開くと背筋がスッと伸びる感覚があって、リセットされるようで気持ちいいです。ストレッチポールは、足上げ腹筋のときにも使えるし、いろいろと応用がきくんですよ。あとは、フットサルも定期的にやっていて、体を動かすようにしています。

favorite

favorite

drink

drink