イラストレーターの黒田潔さんから紹介いただいたのは〈銀座もとじ〉店主の泉二啓太さん。呉服屋の顔でもある泉二さんは、店に立って接客するだけでなく、さまざまな地域に足を運び、職人や生産者とともにオリジナル商品の企画・開発をしたり、イベントを行うなど、ハードな日々を送っています。着物とともに生きる泉二さんの体と心を保つための秘訣を聞きました。

プロフィール

もとじ・けいた/1984年、東京都生まれ。〈銀座もとじ〉代表取締役社長。高校卒業後にイギリス・ロンドンの大学でファッションを学ぶ。その後、1年間パリへ渡り、6年間の海外生活を経て、2008年に帰国。2009年に株式会社 〈銀座もとじ〉へ入社。取締役専務を経て、2022年9月代表取締役社長に就任。業界初・男のきもの専門店〈銀座もとじ 男のきもの〉のオリジナル商品の企画から開発、ヴィジュアル制作まで全てを手掛け、日本全国の産地、作家、作り手とお客様を結ぶ懸け橋を担う。著書に『人生を豊かにする あたらしい着物』(朝日新聞出版)。

一枚の布に込められた人の想いを伝える。

―スマートな着こなしで、着物の魅力を伝える泉二啓太さん。呉服屋の店主として具体的にどのようなお仕事をされているのか教えてください。

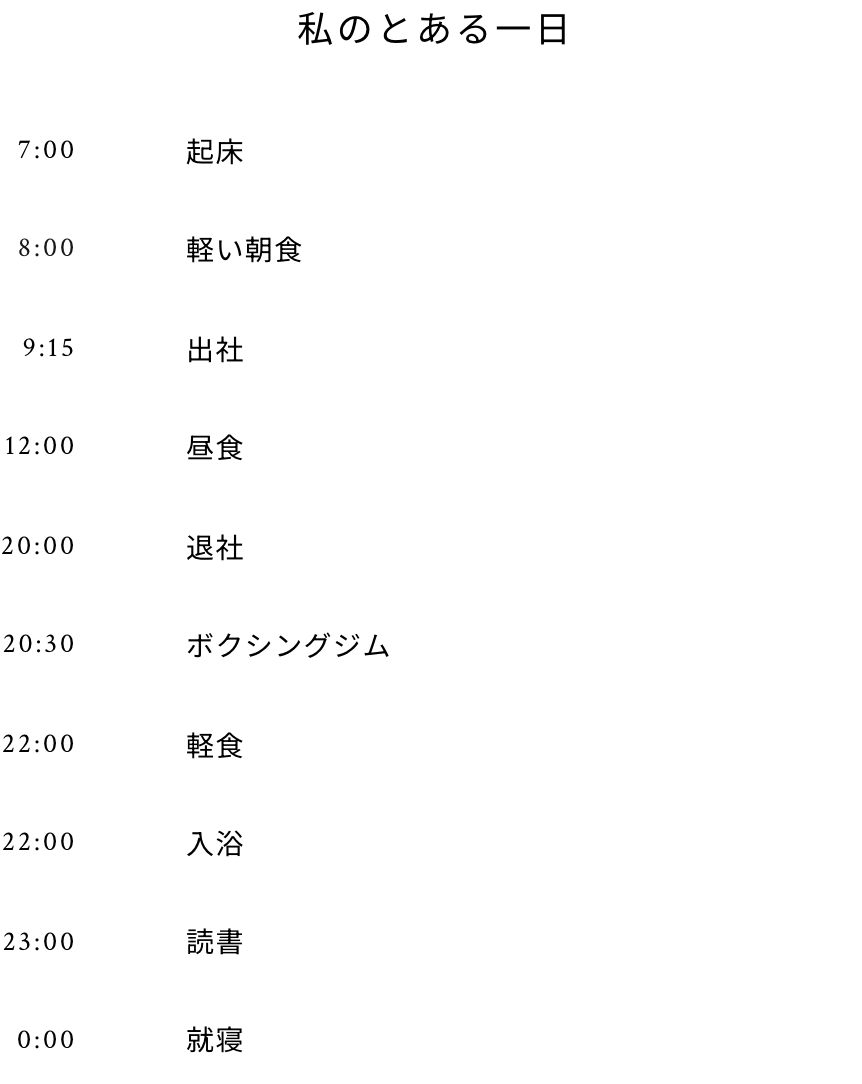

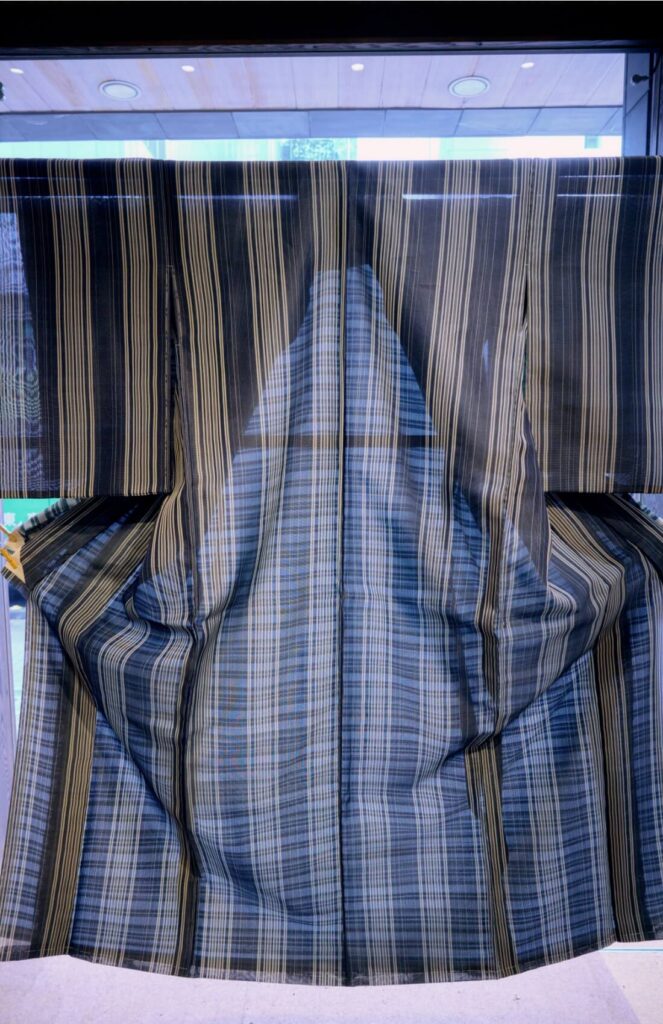

一枚の布の裏にある物語をお客さんに伝える職人であること。これが僕の仕事です。商品をセレクトするだけではなくて、銀座のシンボルである柳を染料とした商品の開発をしたり、全国各地にいる染めや織りの作家さんや生産者の方を訪ねてオリジナルのアイテムを手がけたり。あと、4軒の養蚕農家と契約して絹作りもやっています。

―幅広い仕事内容を伺うとまさに“伝える職人”という言葉がぴったりですね。〈銀座もとじ〉は父・泉二弘明さんが1979年に創業。銀座の呉服屋の中で歴史は浅いものの、業界の異端児として広く知られた存在です。どういった点でユニークなのでしょうか?

先程、全国さまざまな着物の産地や職人の元に行き、自分の目で見て、耳で聞いて、手で触ったものを自分の言葉で伝える仕事だとお伝えしましたが、これ自体が珍しいことだと思います。一般的な呉服屋さんは各地の織り手や染め手、養蚕農家を訪ねるところはあまりないんです。2002年に業界初となる男の着物専門店をオープンしたのですが、その当時は女性向けの呉服店ばかりで、問屋に仕入れに行ってもまず、男物が置いていなかった。だから、産地や職人のもとに通って、オリジナル商品を作ることになりました。そうして深い関わりができてくる中で、一枚の布の背景にある物語を伝えるのが、僕たちの役割であると店の理念に掲げることにしたんです。

また、これまでは反物の価格のみを表示するのが一般的でしたが、仕立て代込みの金額を表記したのも業界の常識を覆すことでした。「いくらかかるのかわからない」というとっつきにくさをなくそうと。店舗作りもこだわっているんですよ。扉の奥がどうなっているのかわからない呉服店だと、入りにくい。僕たちはどなたでも気軽に入って来ていただけるよう間口は広く、ガラス張りにしています。女性のきもの専門店〈和織・和染〉には織機を置いていて、週に2回職人さんが来て、ここで大島紬を織っています。ものづくりの現場にも立ち会うことができるんです。

―お話を聞いている今も海外の方が興味深そうに店舗を覗かれていました。銀座という場所柄、外国人も多くいらっしゃいますか?

そうですね。興味深そうに入ってきてくださる方も多いですし、「インスタで見ました」と店を目がけてきてくれる方もいます。

僕は世界60億人がお客様になりうると思っています。なぜなら、布を染める、織るという服飾文化は世界共通だから。そして、言葉や文化を超越するほど、日本の着物には魅力があると思っています。海外のお客様の中には一回きりではなく、リピーターになってくださる方も少なくないんですよ。ただ、残念ながら今は海外の方だけでなく、日本の人たちにとっても着物が身近でなくなってきています。なので、「こんなに素晴らしい技術が日本にあるんだ!」とか「日本の工芸って面白いじゃん」と思ってくれるきっかけをつくること。それが僕たちの役目でもあると思っています。

未来に向けて種まきをすることも僕の大事な仕事です。銀座の小学校で柳染を伝える課外授業を続けていて、今年で第28回目を迎えるのですが、その授業を受けた子どもたちがお店に遊びにくることもあるんですよ。「受験勉強の息抜きに」と来る子もいて「生意気だなぁ〜」と思いましたが(笑)、うれしかったですね。そんなふうに日常で着物に親しんでくれたら、着ることにも抵抗感を持ちにくくなるかなって。

また、数年前からお客さんと一緒に養蚕農家や製糸、製織工場を訪ねるプロジェクトを続けているのですが、その時はご家族の方もぜひ一緒にお越しくださいと伝えています。参加してくれたお子さんやお孫さんが着物に興味を持ち、そして、将来、養蚕の仕事に就きたいと思ってくれるかもしれない。

養蚕は日本の近代化を支えた一大産業ですが、現在は安い海外産に押されて国内の生産量は1%にまで落ち込んでいます。僕たちが手がけている養蚕プロジェクトでは、海外産のシルクと比べて、細さ、強さ、白度が全く違う、クオリティの高い絹づくりをしていて、その絹でつくった反物を自分好みに染めて、装うことができます。絹ができるまで、それが一枚の布になるまでにどれほどの人の手と時間がかけられているのか。それを知ったうえで着物に袖を通すとこれまでの何倍もありがたさが伝わってくると思いますし、着物の未来を語る上で、こうした体験はますます重要になってくると思っています。

―泉二さんが思う着物の魅力は何でしょうか?

経年劣化ではなくて経年美化を感じられるところ。時を重ねて美しく、深みが増していくところが魅力です。僕は作家さんや生産者さんとともに新しいものづくりに励みつつ、古い着物や布を蒐集するコレクターでもあるんですが、今日はアイヌに伝わる民族衣装アットゥㇱをお持ちしました。これはオヒョウと呼ばれる樹皮を素材にした伝統衣装。水に強くて、通気性に優れ、天然繊維としては類稀な強靭さと時間を経て生まれた独特の風合いがあります。伝統的な模様には、それぞれ意味が込められていて、アイヌ文化の精神や信仰が色濃く表現されているんです。見れば見るほど魅力を感じますよね。こういった貴重なアイテムは自分で楽しむだけではなくて、時々店にも飾って、お客様に見ていただけるようにもしています。こういうことをきっかけにして興味を持ってくれたらうれしいなと。

伝統を売るのではなく、つなぐ。

―若い頃から呉服屋を継ごうと思っていらっしゃいましたか?

いえ、まったく!思春期の頃は着物は古臭いものだと思っていたし、着物を着た父親と歩くのが嫌で、絶対に呉服屋だけにはならないと決めていました(笑)。ただ、18歳でイギリスに留学した時に、自分のルーツはどこにあるのか考えるようになって、着物が自分のアイデンティティを確立する上で大事だと思うようになりました。そして帰国後、呉服業界に飛び込みました。

30歳で創業した父は業界初と言われることをたくさんやってきました。だから、僕はそのマインドもきちんと引き継いでいきたい。そして、こうしたチャレンジ精神は、伝統工芸業界全体にも必要だと思っています。というのも、伝統工芸と呼ばれているものも誕生した当初はアバンギャルドでパンク精神があったから。「まだ誰も見たことのない美しいものをつくろう」という気持ちがあったはず。なのに、長い歴史の中で、だんだんとその精神が失われてしまった。だからといって、ただ突拍子もないことをするのではなくて、きちんと過去をリスペクトしながら、現代のニーズやムードに対応し、今、何にすべきなのか。それを作り手も売り手もきちんと意識しなくてはいけないと思っています。

―着物嫌いだった泉二さんだったからこそ、できることもあると思いますか?

そうですね。僕自身この業界に飛び込む前は本当に無知で、呉服の世界はなんだか難しいと思ってました。絣って何?とか、訪問着と付け下げの違いも知らなかった。そう感じる人の気持ちがわかるからこそ、同じ目線に立って、着物に興味を持ってもらうために、できることがあると思っています。

店の中に大島紬の機織り機を置いて、職人さんが作業している様子を見られるようにしているのも、興味を持ってもらいたいという気持ちがあるから。ただ、着物人口を増やしていくために店の敷居は広くしていますが、低くしすぎてもよくない。やっぱり敷居を超えた喜びがあるので、そこは大事にしています。

―改めて泉二さんの仕事は、未来につながる仕事なんだなと感じます。

そうですね。次世代に着物の文化を継承するという使命感があるので、僕自身できるだけ店に立ち続け、各地の工房や産地へ通い続けられるように健康でいたい。ここ最近は強く意識するようになりました。

興味のアンテナを広げて、心と体を整える。

―出張も多く、東京では2つの店舗を行き来しながら、店に立ち、接客もする。ハードな毎日だと思いますが、体のケアはどんなことをしていますか?

月の3分の1は出張で、移動が多いので、必ずマッサージガンを持参して体の凝りをほぐすようにしています。愛用しているマッサージガンはコンパクトさが気に入って購入しました。あと、一年半ほど前から近所のボクシングジムに通い始めました。体を動かしたいと思っていた時に、近所によさそうなボクシングジムを見つけて。一度体験してみたら、「とっても上手ですね〜」とのせられて、そのまま入会してしまいました。実は入った後に、1964年の東京オリンピックチャンピオンが開いた正統派のジムだとわかって、ヤバいところに入ってしまったと思いましたが(笑)。通い始めてすぐ、父に「もし一年続いたら、年会費を払ってやる」と言われたんですよ。それで火がつきました(笑)。続けているうちに楽しくなってきて、今は週2,3回通っています。体型が変わってきたし、体力もついて。ジムにいく日はお酒を飲まないようにしているので、自然と休肝日が増えて、体調もよくなりました。

―インナーケアは何かしていますか?

毎日サマハンティーを飲んでいます。飲むと体が自然とポカポカと温まってきて、風邪をひきそうな時は1日に3杯飲むことも。アーユルヴェーダの教えに基づいて作られていて、ハーブやスパイスが14種類も入っているそうです。家はもちろん、会社にも置いていて、スタッフに配ることもあります。このままお湯に溶かしてもおいしいですが、甘酒に入れるとチャイのような味になって飲みやすいんですよ。夏の暑い日も飲んで、体を冷やさないようにしています。あと、最近知人におすすめしてもらったパセノールカプセルαも愛用しています。血行促進や利尿作用があり、むくみ解消や冷え性の改善、免疫力向上に効果があるそうです。その方がおっしゃっていたのですが、アンチエイジングに必要なのは日々の心がけだと。老いを感じる前から、元気な心と体を維持するための心がけが大事なんだと教えてくれて、たしかにそうだなと思っています。

―メンタルケアはどうでしょうか?

人と会う時間が長く、常に気を張っている状態なので、家に帰ったらすぐに寛げるよう、あちこちに好きな香りを置いてリラックスできる環境を作っています。気に入っているのは、〈サンタマリア・ノヴェッラ〉のホームフレグランス ポプリ。今日は家にある一番大きいポプリポットを持ってきました。デザインもかわいいですよね。寝る前は日本香道のフレグランスブランド〈Yohaku〉のボタニカルアロマミストをルームスプレーとして使っています。これは「Sunrise」という香りで森をイメージさせるようなウッディなベースノートにベルガモット、レモン、和ハッカの香りも楽しめます。

なかなか寝付けない時は、オルゴールを流すこともあります。これは〈HERMES〉のpetit h(プティアッシュ)というシリーズの一つ。シルクやレザー、ファブリックなどアトリエにある端材を組み合わせてオブジェを作っているそうで、すべて一点もの。このオルゴールは革とカレ(スカーフ)でできているんですよ。オルゴールの優しい音色を聞いていると気持ちが和らぎます。流れる音楽はワンフレーズくらいで、これを聞きながら寝落ちする、ということがないぐらいすぐ終わっちゃうですけどね(笑)。

あと、いろんなことに興味を持つこともメンタルケアにはいいのかなと。僕は歴史や海外文化を学ぶのも好きで、最近はアイルランドのケルト紋様の本を読んだり、時間ができると日本の古い年表を眺めたりしています。服飾史を学んでいた時に、社会全体がどういう時代だったのか知っておかないと本当の服飾史が見えてこないと先生から言われて。たとえば明治時代から昭和20年までの新聞をまとめてる本があるんですが、その中に当時の流行や着物の話も出てきて、面白いんですよ。意外なトピックが着物につながったりもするんです。

―いろんなことに興味を持つ。泉二さんがいつも活力にあふれている理由がわかった気がしました。

そうですね。一見、着物と関係のないことでも仕事につながったりもする。もし、今は接点がなくても、好きなことを仕事につなげられたらいいなとも思って(笑)。そういう楽しみがあった方が毎日がワクワクしますよね。

favorite

favorite

drink

drink

friends

friends