世界的な和食ブーム、そして、昨夏から続く米騒動で、これまでになく高い注目を集めている米業界。1905年から続く精米店〈隅田屋商店〉4代目の片山真一さんもさまざまな米需要に対応するため、ハードな日々を駆け抜ける一人です。日々30kgを超える重い米袋を運び、時には、国内外を飛び回り、炊き方もレクチャーする。おいしい米を届ける背景には、規則正しい生活習慣がありました。

プロフィール

かたやま・しんいち/1905年創業の老舗米穀専門店〈隅田屋商店〉オーナー。五ツ星お米マイスターの資格を取得し、香り、味、粘り、食感、外観の5つの項目で、クライアントの求めに応じて、最高のブレンド米を提供している。飲食店への提供や、海外からのオーダーにも応えている。2023年にオープンした〈お米とごはん 隅田屋〉では伝統的な古式精米技術と独自のブレンド技術、炊飯技術を駆使して、料理に合わせた最適な米やご飯を提供し、人気を集めている。

古式精米製法で旨味を守る。

―〈隅田屋商店〉は100年以上続く精米店ですが、他の精米店と違うところはどんなところですか?

〈隅田屋商店〉が他の精米所と違うのは、古式精米製法を続けているところです。精米とは米の皮を剥く工程のことで、現代はほとんどのところが、工業用精米機を使い、ボタン一つで短時間で仕上げています。現代の精米機は炊飯器と同じで、米を入れてボタンを押せば白米になるまで一気に仕上がりますが、途中で調整することはできません。

一方、私たちは昭和26年製の精米機を使って、同じ米を7〜10回に分けて精米します。そうやって、湿度や米の硬さ、音・色・香りを確かめながら、最適な状態で精米していく。アナログな方法ですので、当然、通常よりも7〜10倍の手間も時間もかかります。

―〈隅田屋商店〉で精米された米は淡い褐色ですね。

そうなんです。米の皮は、りんごの皮と同じように、薄く剥くほど旨味が残ります。ただ、薄く剥くと糠が多く残ったり、見た目が真っ白にならないため、現代の機械は大きく削って白く仕上げているところがほとんど。その結果、多くの米は旨味まで削り落としてしまうんです。

「白い米ほどおいしい」と思われがちですが、それは炊き上がったご飯の見た目の印象によるもの。実際には、白くしすぎると旨味が抜けてしまいます。そこで私たちは、あえて少し黄色みを残した、あめ色仕上げにして、旨味を最大限に引き出しています。ただし、見た目の印象だけで選ばれることが多いため、この製法と色合いに「古式精米製法・あめ色仕上げ」という名前を付けて販売しているんです。

―〈隅田屋商店〉は独自のブレンド技術も注目されていますよね。

一般的に「ブレンド」といえば、高価な米に安価な米を混ぜて価格を抑える手法という認識だと思いますが、私たちの場合は真逆です。異なる米を掛け合わせ、1+1を3にするような、味を高めるブレンドを行っています。

米は一年に一度しか収穫できない一年草であり、時間の経過や収穫時期によって味が変わります。なので、品質を一定に保つにはブレンドが欠かせません。コーヒーやワインと同じで、収穫ごとの特性を組み合わせることで、いつでも安定した炊き上がりができるんです。

また、ブレンドすることで好みの米をつくることもできます。例えば、寿司店であれば、粘り気の強い米の方が握りやすいのですが、口の中でほどける米は粘りの少ないもの。この二つを適切に組み合わせることで、職人さんが理想とするシャリを作れます。そうやって、店ごとにリクエストを聞いてブレンドをしているんです。

暖簾は受け継ぐものではなく、磨くもの。

―国内だけではなく、海外にも〈隅田屋商店〉の米を販売されているそうですね。

はい、現在は6か国の寿司店に米を提供しています。海外の店は、理想的な日本米を手に入れるのが難しいのでご苦労されているんです。

多くの寿司店は海外産の米を使って、炊飯改良剤と呼ばれる添加剤で食感を調整し、日本米のように仕上げています。「それでもやっぱり日本米を使いたい」という飲食店に向けて私たちのブレンド米をお届けしています。たとえ、価格が3倍以上高くても、添加剤が不要になるので、結果的にトータルコストが変わらず、おいしい米が手に入るので、納得してもらえるんです。海外では純米信仰がなく、ブレンド米は日本国内より受け入れられやすい。なので、もともと、海外に広げようと思ってやっていたというよりも、結果として一番売りやすい市場が海外の寿司店だったということなんです。

最近では、海外で修業した料理人が日本に戻って寿司店を開業するケースや世界展開するホテルの日本寿司店からの依頼も増えています。私の父の代から、業務用のブレンド米は販売していましたが、私に代替わりしてから、海外展開や料理ジャンル別のブレンド提案を小売りに広げていきました。

―2023年には麻布台ヒルズに〈お米とごはん 隅田屋〉をオープンされました。

〈お米とごはん 隅田屋〉は〈隅田屋商店〉の集大成の一つだと思っています。というのも、この場所であれば、米を日本人の「主食」から「嗜好品」へ進化できると思ったからです。

米は炊き方ひとつで、おいしくもなれば、台無しにもなるものです。本来なら「この米はこう炊いてください」と一つずつの米に説明書を付けたいほどですが、日本では炊飯器のボタンひとつ押せば、簡単に炊ける主食と思われ続けています。

でも、本来であればおかずに合わせて、米の種類も炊き方も変えてほしい。たとえば、イタリアではパスタソース以上にパスタの種類が豊富で、現地のスーパーでも200種類近くが並んでいます。クリーム系やチーズ系のソースなら太めのパスタ、オイル系やトマト系のソースなら細めのパスタというふうに、味の仕上がりや食感に合わせてパスタを選ぶのが一般的だと思います。

日本にも450種類以上の米があるので、おかずに合わせて米を選んでも良いはずです。こんなふうに米を「主食」から「嗜好品」へ進化させるには、麻布台ヒルズに出店することで、新しい見せ方ができると思いました。〈お米とごはん 隅田屋〉では、従来の5kg・10kgといったキロ単位ではなく、2合(300g)から12合までの食べきりサイズを量り売りにしています。食べたいおかずに合わせて、米を選ぶ。そんな楽しみを用意しています。

〈お米とごはん 隅田屋〉で人気のおにぎりは、大ぶりで具材が見えるおにぎりとは異なり、100gの小ぶりサイズです。1口目はご飯だけで甘みを味わい、2口目で具材との調和を楽しみ、3口目で再びご飯だけで締める。そんな三段構えになっています。さらに、冷めても硬くならず甘みの強い米を3種ブレンドして使用しているのもこだわりなんです。

―100年続く精米店を守り、次世代につなげていくために大切にしていることはありますか?

私は、暖簾というのは受け継ぐというより、磨くものだと考えています。先代から受け継いだものから、不要な部分を削ぎ落とし、本質を磨き上げ、そして、自分の色を加えて次世代に渡す。そういうことをやっていきたい。

〈隅田屋商店〉では、父の代では米を卸す先のレストランの数を絞り、1店舗あたりの使用量を増やす方針でしたが、私は「隅田屋の米でなければ」というお客様に絞っています。そのために必ず現地に赴き、炊き方を直接伝え、嗜好品としての価値を理解していただく。それが私のやり方です。

今の課題は、米を「嗜好品」として確立していくこと。ただ、昨年の夏からの米騒動が、私にとっての最大のチャンスだと思っています。なぜなら、これほど米が良くも悪くも注目されたことがなかったから。今までは「いつでも、どこでも、安価に買えるもの」でした。

米不足が続いて、古古古米も出回るようになり、多くの人が「米って、実はいろいろあるんだ」ということを知り始めました。ほんの少しですが、“主食”から“嗜好品”へと意識が動き出した瞬間を感じます。ありがたいことに昨年3月、麻布台ヒルズ店という新しい舞台が加わりました。これは本当に絶好のタイミングでした。ここから先は、もっと磨きをかけ、米の可能性を広げていきたい。

「炊飯器のスイッチを押せば簡単に炊ける主食」だった米が、実際には、炊き方ひとつで味も香りも食感もまったく変わることを知ってもらえるようになってきた。「炊き方でこんなに違うんだ」と知ろうとする方が増えてきました。この流れが来ている今こそ、米の魅力と奥深さを一気に広めるべきだと思っています。なので、さまざまな形でどんどん発信していこうと思っています。米の未来はもっと面白くなると、信じています。

食を整えることは、自分をよい状態に保つこと。

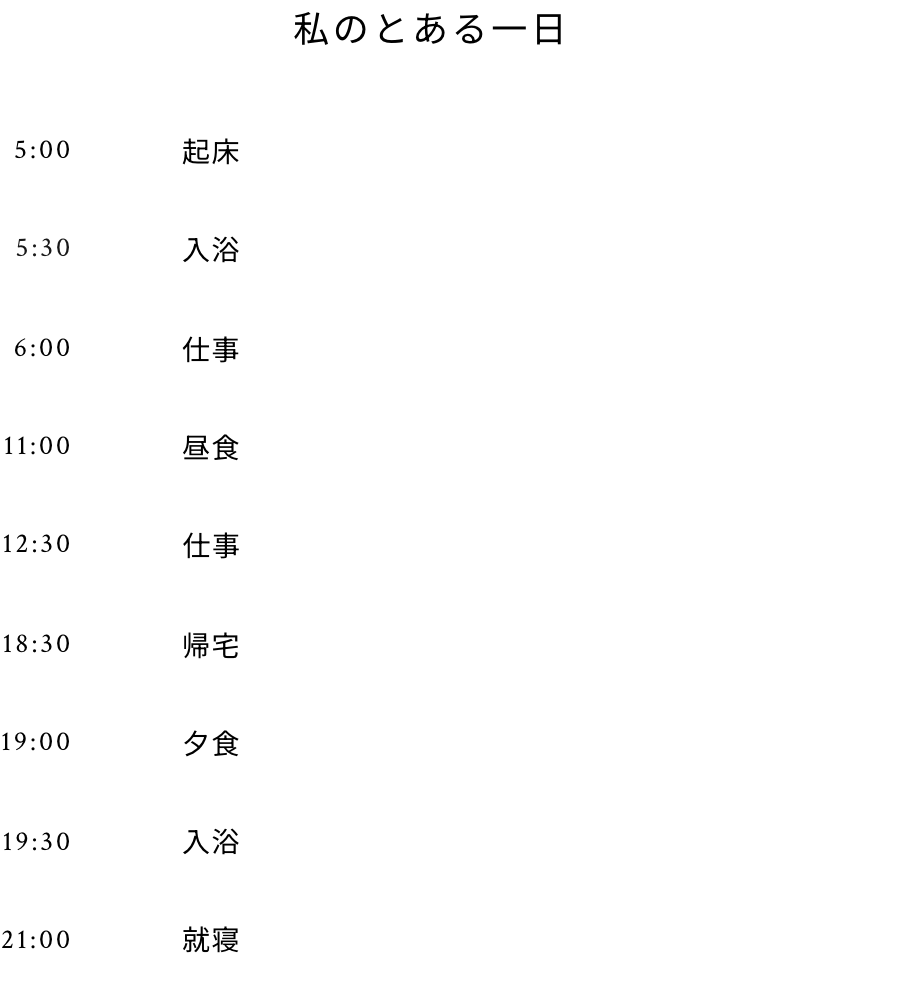

―ハードな日々を乗り切るために大切にしている習慣はありますか?

私はとにかくよく食べるんです。食の中心はやはりご飯。ご飯を食べることが日々の楽しみであり、何よりのエネルギー源になっています。そのため炊飯器にはこだわっています。炊飯器は約500回の使用で内部のコイルが劣化し、熱量が落ち、ご飯の味が変わってしまうので、私は毎年、新製品が出たタイミングで必ず買い替えています、最上位モデルはだいたい15、6万円するので高価ではありますが、おいしいご飯が食べられるから、十分に価値があります。

家では三合炊きの炊飯器に二合を炊き、妻と一合ずつ食べてます。一食をご飯7割、おかず3割のバランスにすることで太りにくい、健康的な食生活を維持できる。米をよく噛んで食べると満腹感を高め、結果として食べ過ぎ防止にもつながるんです。

あと、お酒もやめました。飲まなくなったことで味覚が鋭くなったんですよ。基本的には外でも飲みません。禁酒したきっかけは、「飲まなくてもいいかな」と思ったからなんですけど(笑)。昔は飲み会にいくと、 1杯だけ付き合うこともありましたが「今、お酒飲んでないんです」と言えるようになったら、勧められることもなくなりました。

―体のケアはどうしていますか?

精米所の仕事は、日常的に重い米袋を持ち運ぶため、腰への負担が避けられません。なので、普段から腰を守る工夫をしています。たとえば、長時間、事務作業をするときは前傾姿勢を支える腰痛対策椅子に座ったり、海外出張時には飛行機に持ち込める硬質シートクッションを活用して、負担を最小限に抑えるようにしています。こうした日々のケアは、長く動ける体を保つために欠かせません。事務所で使っている腰痛椅子はインターネットで調べて買いました。一時期バランスボールを使っていたこともあったけど、こっちの方が良かったですね。腰を反り気味にすると、腰の負担を和らげてくれて、全身のバランスが整う感じがします。

―休日のリフレッシュ方法は?

週に一度の休日には必ずゴルフに行きます。暑くても寒くても雨の日でもプレーするのがルーティンです。自宅から1時間ほどのゴルフ場に行き、4時間ほど体を動かして、帰宅後昼寝をする。これが翌週の仕事の準備になります。

ゴルフ歴は長いんですよ。”親父ゴルファー”ではなく、アスリートゴルファーになりたいと思って続けています。コンペにも出ているんですよ。クラブは同じものを持ってる人が多いので、自分のイニシャルを入れました。

若い頃は疲労回復のために、休日に一日中寝て過ごすこともありましたが、それでは疲れは取れませんでした。父から家業を受け継いだタイミングで、生活リズムを朝型に切り替え、日曜はゴルフに行くようになって、心身のコンディションが大きく変わりました。月曜から金曜は朝6時に出社し、社員が出勤する前の2時間を自分の時間として使っています。これが、経営者としての判断力と集中力を支える土台になっています。

favorite

favorite

drink

drink