刺繍作家・小菅くみさんから紹介いただいたのは、”旅する八百屋”で知られる<青果ミコト屋>の鈴木鉄平さん。2011年のスタートから、イベントや宅配で販路を広げ、2021年からは地元・横浜に店舗を構えて自然栽培を中心とした野菜や果物をたくさんの人に届けています。自然栽培の青果の魅力を伝えるために活動を続ける鈴木さんに心と体のケアを伺いました。

プロフィール

すずき・てっぺい/1979年生まれ。3歳までモスクワで過ごし、帰国後、横浜市青葉区で育つ。20歳のときにアメリカ西南部を約1年かけて放浪し、ネイティブ・アメリカンの精神性を体感。帰国後、農のフィールドへ。千葉の自然栽培農家の元で働きながら、カフェや宿泊場を備えた農園・ブラウンズフィールドのスタッフとして自給的な生活を経験。2010年に高校の同級生・山代徹とともに〈青果ミコト屋〉を立ち上げる。全国の産地を巡る“旅する八百屋”として10年間の活動を経て、21年に地元に実店舗「micotoya house」をオープン。著書に『旅する八百屋』(アノニマ・スタジオ刊)。

自分がワクワクするか、人に喜んでもらえるか。

―2011年、高校時代の同級生・山代徹さんと<青果ミコト屋>をスタート。キャンピングカーで日本各地の畑と生産者を周り、イベント出店などでその野菜の魅力を伝えてきました。今日は2021年にオープンしたショップ「micotoya house」にお伺いしていますが、店を構えたきっかけはなんでしたか?

事業を立ち上げてから、地方を巡りながら野菜を届けるイベント出店をメインにしていたのですが、コロナ禍で難しくなってしまって。10年間、各地を旅していく中で、その土地に根を張って活動している仲間たちを見て、なんとなく羨ましさも感じていて、いつかは店舗を持ちたいと思っていたので、これをいいきっかけにしようと。

―場所は神奈川県横浜市にある住宅街。ここに決めた理由は?

僕たち、創業当時から野菜の個人宅配をやっていて、この辺りに暮らすローカルの人たちに買い支えていただいたんですね。地方の出店が増えても、この辺りの配達は変わらず自分たちで続けていて。それで、配達中にたまたま見つけた物件がここだったんです。今は葉が落ちてるんですけど、夏になると藤の蔦が赤土色のレンガの建物を覆って、その様子がなんとなく畑っぽいんですよ。住宅街の中なので商売するのは厳しいなと思ったんですけど、この建物が僕と同い年で、運命だと思ってここで店を開こうと決めたんです。

―「micotoya house」では野菜・果物の販売以外にもアイスクリーム専門店〈KIKI NATURAL ICECREM〉を構えたり、ランチの提供など新しい試みもスタートされました。

アイスもランチも野菜や果物のロスを減らすために始めたんです。店をつくる前は、余剰在庫を抱えなくてよかったんですけど、お店としてやっていくにはある程度野菜や果物を並べておかないと売れない。だから、ロスになる手前の野菜を使ってランチを提供しようと。それでも余る野菜や果物があるので、日持ちがするアイスを作ることにしました。アイスの材料は店にある青果だけじゃなくて、農家の方から譲り受けた規格に合わずに通常出荷ができない野菜や不揃いの果物とか、あとはコーヒーやワイン、日本酒を作る過程で出る搾りかすを買い取ってアイスに活かしています。ただ、もともと飲食店をやるつもりはなかったんで、店内で食べるとこないんですよ(笑)。だから、イベント出店で活躍していたキャンピングカーの中とか木陰でみんな食べてますね。

―いい野菜・果物を届けるために、鈴木さんはどんなことを大切にして活動を続けてこられたのでしょう?

こういう言い方をしていいのかわからないんですけど、正直なところ、八百屋って全然儲からないんですよ。だけど、八百屋の事業がいちばん自分が満たされるというか、使命感もあるし、やってておもしろい。すばらしい農家の方達を巡るのは自分たちのライフワークだと思っているから、それを続けるためにいろんなことをやってみようという感覚なんです。

八百屋の事業だけでやっていこうとするなら、もっとビジネスライクにスケールアップしないといけない。でも、僕たちが付き合いのある農家さんはたくさんの量を作れるところばかりじゃないし、突然作れなくなったりもする。だから、数字を大きくしようとは思わなくて。ビジネスライクにやっていけば、マネタイズする方法も絶対あると思うんですけど、優先するのは自分たちがわくわくするか、みんなが喜んでくれるかだから。儲からなくても、その気持ちの方を優先したい。

ただ、そういう僕たちがアイスを作ってるから、個性が際立ってくるとも思ってて。ただの「オーガニックのアイス」じゃなくて、僕たちが何度も足繁く通って、信頼している農家の方、コーヒーや醤油を作っている生産者の方がつくった大事な食材を使ったものだから、一つ一つにたくさんのストーリーがある。

逆に僕たちも面白いんですよね。農家の方から「大雨でたくさんブドウが割れちゃって。何かに使えない?」みたいな感じで、お題を与えられることが多い。1ヶ月後、どんなアイスを作ってるか自分たちもわからないんです(笑)。作ろうと思って作れるものじゃないから、自ずと唯一無二のアイスになるというか。農家との距離の近い八百屋がやってるからこそ生まれる感じです。

現実から離れる時間はとても大切。

―鈴木さんが楽しく活動を続けていくために、どういった心身のケアをされていますか?

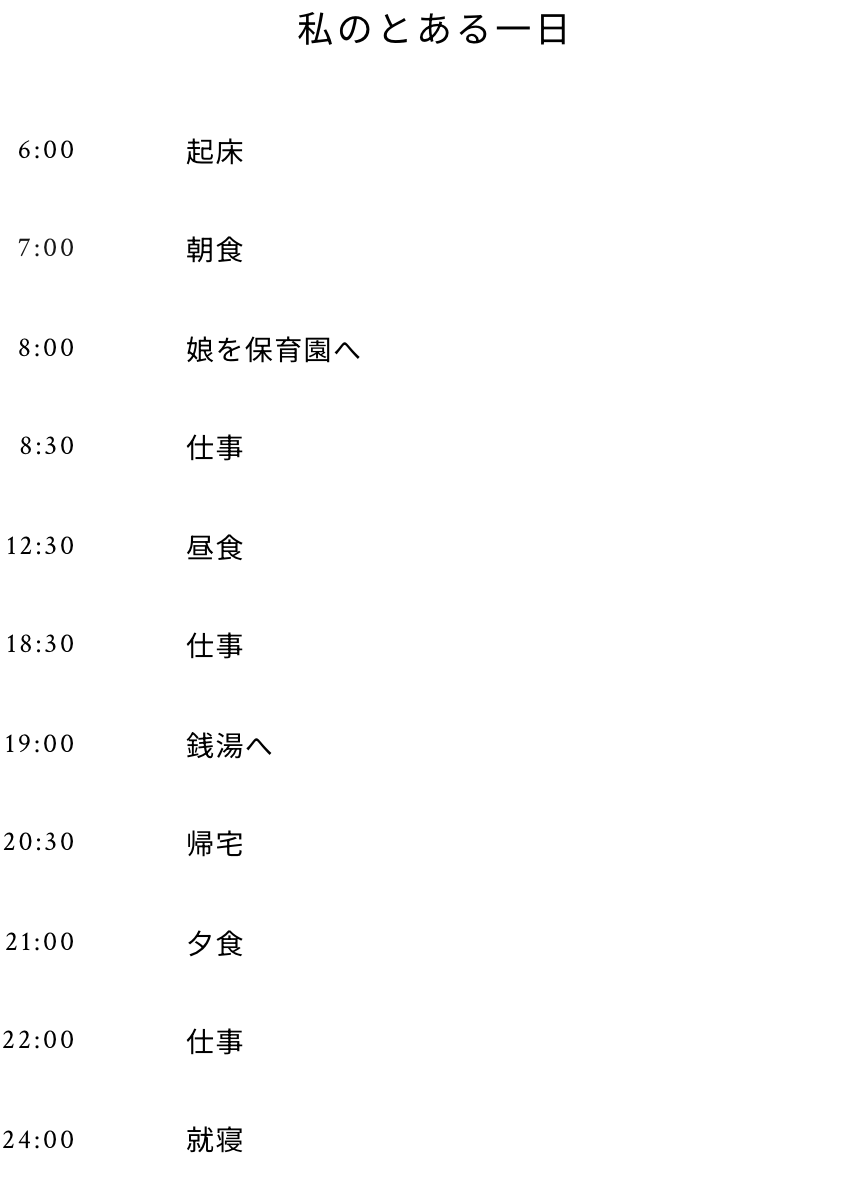

フットサルは心と体をいい感じに保つために続けている大事な習慣です。僕の周りにはパティシエやバリスタ、ハンバーガーショップのオーナー、アーティストとか小さな商いをやっている仲間がたくさんいて、彼らと一緒にチームを組んで練習してるんです。夜に仕事している人もいるから、練習は平日の昼間。2時間フットサルをやって、終わったら銭湯に行って、とんかつを食べて、夜7時には解散する。めっちゃ健全な集まりなんですよ(笑)。普段は仕事のことやプライベートのことをいろいろ考えちゃうけど、フットサルをやってるときだけは頭を真っ白にできる。現実離れできるこの時間が大切ですね。

メンバーは80人ぐらい。30代から40代後半ぐらいのおじさんチームなんですけど(笑)。異業種交流の場というか、チームの中で仕事が生まれたりもしているんです。最近はチームで遠征に行くこともあって、僕たち、遠征先で出店することにしてるんですよ。僕はアイスを売ったり、ハンバーガーをつくれる人はハンバーガーを提供したり、アーティストは看板をつくったり。それで宿泊費とご飯代、移動費にするんです。チーム名は「エスケープ」。つまり、現実逃避です(笑)。でも、エスケープっていう言葉がいいのは、必ず戻ってくるっていうニュアンスがあるところ。完全にいなくなるわけじゃない、come back laterみたいな。そういう感じがぴったりなんですよね。

―楽しそうな息抜きですね。他にリフレッシュ法はありますか?

いい香りを嗅ぐと気持ちが安らぐので、日常のあらゆる場面で香りに助けられています。たとえば、鹿児島でつくられている世界で一番小さいみかんの「桜島小みかん」は香りがすごくよくて、剥いた皮をポケットに入れて気づいた時に香りを楽しんでいます。あとネイティブアメリカンのカルチャーが好きなので、よくセージを炊いてます。家で炊くと娘に嫌がられるんですけど(笑)。

―旅や出張など移動も多いと思いますが、体のケアはどうしていますか?

温冷交代浴でリカバリーしています。熱いお湯と冷たい水風呂を交互に浸かる入浴方法で、サウナよりテンポ良く、短時間でできるのがいいんです。どれぐらい浸かるかは、湯の温度にもよるんですけど、温冷交代浴の聖地と言われている大阪〈末広温泉〉は、45度の熱いお湯と19度の水風呂を1分ずつ、交代で10回入る方法を推奨しています。仕事柄、地方に行くことも多いので、その土地の銭湯に入るようにしているんです。観光地の有名な温泉じゃなくて、ローカルで愛されるお風呂に入るのが大事だと思ってて。その土地で採れた食べた食材を食べたり、水を飲んだり、お湯に浸かると風土が立体的に見えてくる感じがする。ちなみに銭湯に行く時は愛用のタオルを忘れずに持っていくようにしています。

いい野菜を届けていくために、仲間を増やしていく。

―「生涯八百屋」を掲げる鈴木さん。今後どういうことをやってみたいですか?

軸足が八百屋であることは変わらずに、定期的に生産者のところに通って、そこで作られる野菜や果物のことをお客さんに伝えることは続けていきたいですね。

そして、どういう人たちが野菜を買ってくれているのか、作り手にフィードバックしていく。一般流通にのせて出荷すると、自分の野菜がどこで売られて、誰が食べたかわからないじゃないですか。でも、僕たちはお客さんと直接繋がっているから、お客さんの言葉を作り手に伝えられる。「すごくおいしかったって喜んでたよ!」と聞くと嬉しいだろうし、もし、「この間の大根、めっちゃ筋が入ってた」って悪いことを言われたとしても正直に伝える。すると、今度はもっといいものをつくろうとかやりがいになると思うんです。そういうふうに生産者と消費者との距離を縮めるのが八百屋の仕事だと思ってるから、それを続けていきたい。

あと、今年はポッドキャストもやってみようかなと思ってて。「micotoya house」で働いているスタッフにアイスクリームの製造秘話を聞いたり、ポップアップで出店してくれる作り手や料理人、信頼する農家さんを訪ねた時に交わした会話を音声に乗せて配信できたらと。本当にしょうもないことでもいいというか、素の話が聞けたらいいかなと思ってて。「あのイベント、なんで盛り上がらなかったんだろうね?」とか、そういう裏話も話せたらいいっていうか。お客さんが作り手のことをもっと身近に感じてもらえるかなとも思う。

インスタライブじゃなくて、ポッドキャストがいいのは、映像が出るとかっこつけちゃうから(笑)。それに、音声だけの方がその世界に浸りやすいと思ってるんです。キッチンの音が入っていたり、旅先の農園に吹く風の音とか入ってたら、一緒にそこにいるような気分が味わえる。それって心地いいと思うんです。気持ちいいお風呂に浸かってるみたいな。

そして、僕たちみたいな八百屋がもっともっと増えてほしいとも思うから、レクチャーとまではいかなくても「僕たちはこうやってるよ」っていう話をできたらと思っています。

自分たちが広めたい野菜を農家の方に作り続けてもらうためには、お客さんに買ってもらわないといけない。だから、僕たちのような八百屋はもっともっと増えるべきだと思う。地方に行くと、その土地で愛されている八百屋も行くんですが、各地域にあるんですよ、生産者と繋がって良質な野菜を売ってる小さなお店が。そういう頑張っている人たちがいることは励みになるし、自分たちもできることをやって、どんどん仲間を増やしていきたいですね。

favorite

favorite

drink

drink

friends

friends